“Selon moi, le geste de compréhension est une des bases de la Gestion Mentale.

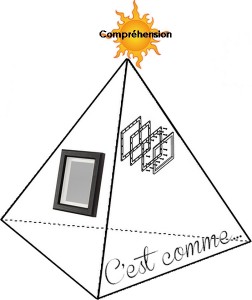

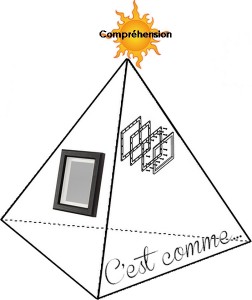

L’évocation que je m’en fais est un tétraèdre posé sur une de ses faces, avec un soleil au sommet.

Il rayonne quand les 3 composantes suivantes, chacune sur une face, sont expliquées : le nom du concept, de la notion; les composants, les caractéristiques; les exemples, les analogies. (Source d’inspiration : La structure tridimensionnelle du savoir, de B.M. Barth)“

Cette image commentée a été proposée lors d’un suivi par Iris Nagele, enseignante actuellement en cours de niveau 2. Je la remercie d’avoir accepté que je la partage ici.

La compréhension est un des gestes mentaux abordés dans la deuxième année de formation et de suivi. Une manière de montrer comment on comprend ce concept, c’est bien de l’illustrer par un dessin, une image, une modélisation, un schéma. Cette traduction est d’ailleurs considérée par J.M. de Ketele, professeur d’université, comme une des capacités cognitives de base pour faire des études supérieures.

(cf. De Ketele J-M., “Les facteurs de réussite à l’université”, Humanités chrétiennes, 1982-83, n°4, p.294-306)

Et Britt-Mari Barth, dans son livre “Le savoir en construction” (Retz, 1993, p.28-29), parle de cette structure tri-dimensionnelle du savoir qui a inspiré Iris:

“… le constat qu’un même savoir peut s’exprimer à des degrés d’abstraction différents; d’autre part, que cette hiérarchie reste implicite, comme inexistante. Cela a des effets sur la compréhension des élèves. Il n’est dit nulle part qu’on peut faire référence à un même phénomène: en le nommant seulement; ou en le décrivant par ce qui le caractérise; ou bien en s’y référant par des exemples, imagés ou réels.

Ce premier constat m’a permis de réaliser que le savoir a une structure tridimensionnelle, mettant en relation différents niveaux d’abstraction: c’est la relation réciproque entre ces dimensions du savoir qui est importante, à la fois pour le définir et pour le comprendre.”

Et vous, quelle est votre image? Comment feriez-vous référence au concept de compréhension en 3 dimensions?